天工开物北京站谢幕:机器人与轻功共赴百年之约

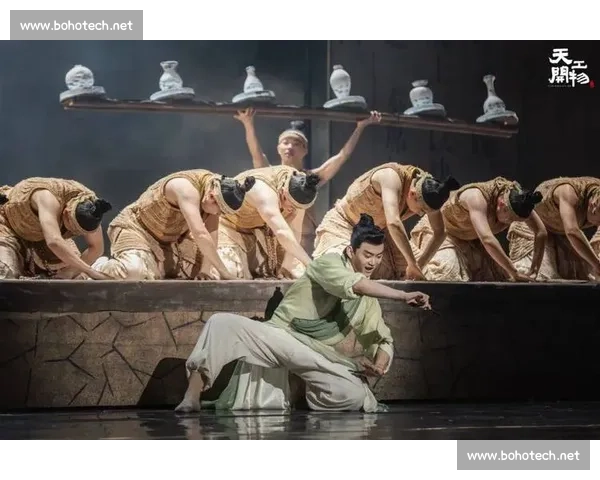

当北京天桥艺术中心的灯光在 10 月 12 日晚第三次亮起,舞剧《天工开物》的演员们完成最后一组 "飞脚躺身" 动作,舞台侧方的智能机器人同步做出精准侧旋 —— 这场跨越五场的北京站演出,以科技与传统交织的谢幕仪式,为百场巡演画上圆满句点,更吹响了全球传播的号角。

作为江西文演与北京舞蹈学院联合打造的现象级作品,此次北京站演出从开票即告售罄到紧急加开两场,延续了 "三赴京城皆爆满" 的热度。而真正让观众 "手都拍麻" 的,是那场被网友称为 "古今科技对话" 的谢幕盛典:身着定制明制服饰的宇树科技机器人与 "天工男团" 同台起舞,机器狗踩着节奏打出连贯拳法,舞者凌空飞旋时机器人同步完成空翻动作,金属关节与丝绸水袖在光影中交替流转,精准呼应了《天工开物》"巧夺天工" 的核心精神。

这场谢幕的科技巧思,藏着创作团队对传统典籍的深度解读。明代科学家宋应星在《天工开物》中记载的 130 余项生产技术,本身就是古代科技的集大成者 —— 从领先欧洲 200 年的锌冶炼工艺,到精准控制火候的灌钢法,再到结构精巧的提花织机,无不彰显着古人对 "技与道" 的追求。陆川导演将这种精神延续到谢幕设计中:"宋应星用文字记录科技,我们用舞台再现创新。机器人的算法精度,与古代工匠的手感把控,本质都是对极致的追求。" 为了实现这种融合,技术团队在实验室反复调试机器人的动作节奏,确保其与舞者的轻功技巧形成默契呼应,仅服饰定制就修改了七版,只为让科技元素自然融入明制美学体系。

谢幕环节的每一处细节,都在诉说古今科技的精神传承。当舞者以 "双飞燕" 动作致敬农耕时代的劳作姿态时,机器人屏幕上同步闪现《天工开物》中 "稻作图" 的数字化复原影像;演员完成空手翻的瞬间,机器狗展示着基于现代力学原理的稳定步态 —— 这种对照并非刻意为之,正如陆川所言:"《天工开物》本就是为百姓而作的实用之书,今天的科技也该走进人心。" 这种理念让谢幕超越了单纯的表演:有观众发现,机器人的关节转动角度暗合古籍中 "水转大纺车" 的齿轮传动比例,而舞者的呼吸节奏竟与舞台灯光的智能调控频率形成共振。

这场科技谢幕更承载着文化传播的使命。在 10 月 10 日的百场纪念演出中,谢幕仪式同步启动了海外巡演计划,机器人与舞者共同举起的 "天工出海" 卷轴,象征着这部作品将带着明代科技智慧与当代中国智造前往澳大利亚、希腊等国家。江西文演集团总经理李瑞峰的话道出深意:"当四百年前的锌冶炼工艺记载,与今天的机器人技术同登舞台,世界看到的是中国从未中断的创新基因。" 数据印证着这种传播力:北京站演出期间,# 天工开物科技谢幕 #话题全网曝光量突破 2 亿,其中机器人与舞者互动的短视频在海外平台获得百万播放,有外国网友留言:"原来中国的 ' 工匠精神 ' 从未过时"。

milan米兰,milan米兰官网,米兰官网首页登录,米兰·(milan)中国官网,球迷群英汇聚落幕时分,当最后一束灯光定格在 "宋应星" 与机器人并肩的剪影上,舞台背景缓缓浮现《天工开物》中 "杀青" 篇的插画 —— 从明代文人伏案著书,到当代舞者与智能机器共舞,这场谢幕早已超越演出的收尾仪式。它既是对 "于功名进取毫不相关" 的治学精神的致敬,也是对科技传承本质的注解:正如宋应星在书中记录的每一项工艺都源于实践,今天的科技与艺术融合,同样在脚踏实地中书写着新的文明印记。而随着 "天工" 之船驶向世界,这场在北京完成的科技谢幕,终将成为跨越时空的文化对话新起点。

发表评论